L’espagnole

(The Spaniard, août 1817)

Sandy Fraser

(Sandy Fraser, mai 1818)

La statue de bronze

(The Bronze Statue, mai 1820)

Choix, traductions et annotations d’André-Marc Aymé

(Remerciements à Corinne Pichelin pour l’aide à la traduction écossaise dans Sandy Fraser)

Les textes anglais proviennent du site vardill.org, mis en ligne et géré par la Vardill Society.

Présentation

Anna Jane Vardill (1781-1852) était une poétesse et conteuse anglaise.

Enfant unique, elle reçoit par son père une culture générale et littéraire manifestement poussée.

Elle fait partie d’un cercle littéraire (The Attic Chest, Le coffre du grenier) de 1809 à 1818, dont la production a été conservée.

Elle publie deux recueils de poèmes avant de collaborer régulièrement à partir de 1815 à l’European Magazine, signant ses écrits d’un « V. ».

Dans ce même magazine, elle commence à publier à partir de 1816 des contes, un chaque mois, eux-aussi signés « V. », jusqu’en 1822.

Cette année-là, elle cesse sa collaboration avec le journal qui d’ailleurs, change de propriétaire.

Elle, de son côté, se marie, devenant Mme Niven.

Bien qu’elle soit plus connue comme poétesse, ses contes ont été systématiquement repris dans des journaux et anthologies américaines, sans qu’on sache qui en était l’auteur, d’autant plus que le « V » disparaissait en général dans les reprises…

Sa production se compose de plusieurs séries, dont deux s’apparentent directement à la justice : Extracts from a Lawyer’s Portfolio (Tirés du portfolio d’un homme de loi), 9 contes, et Annals of the Public Justice (Annales de la justice publique), 11 contes.

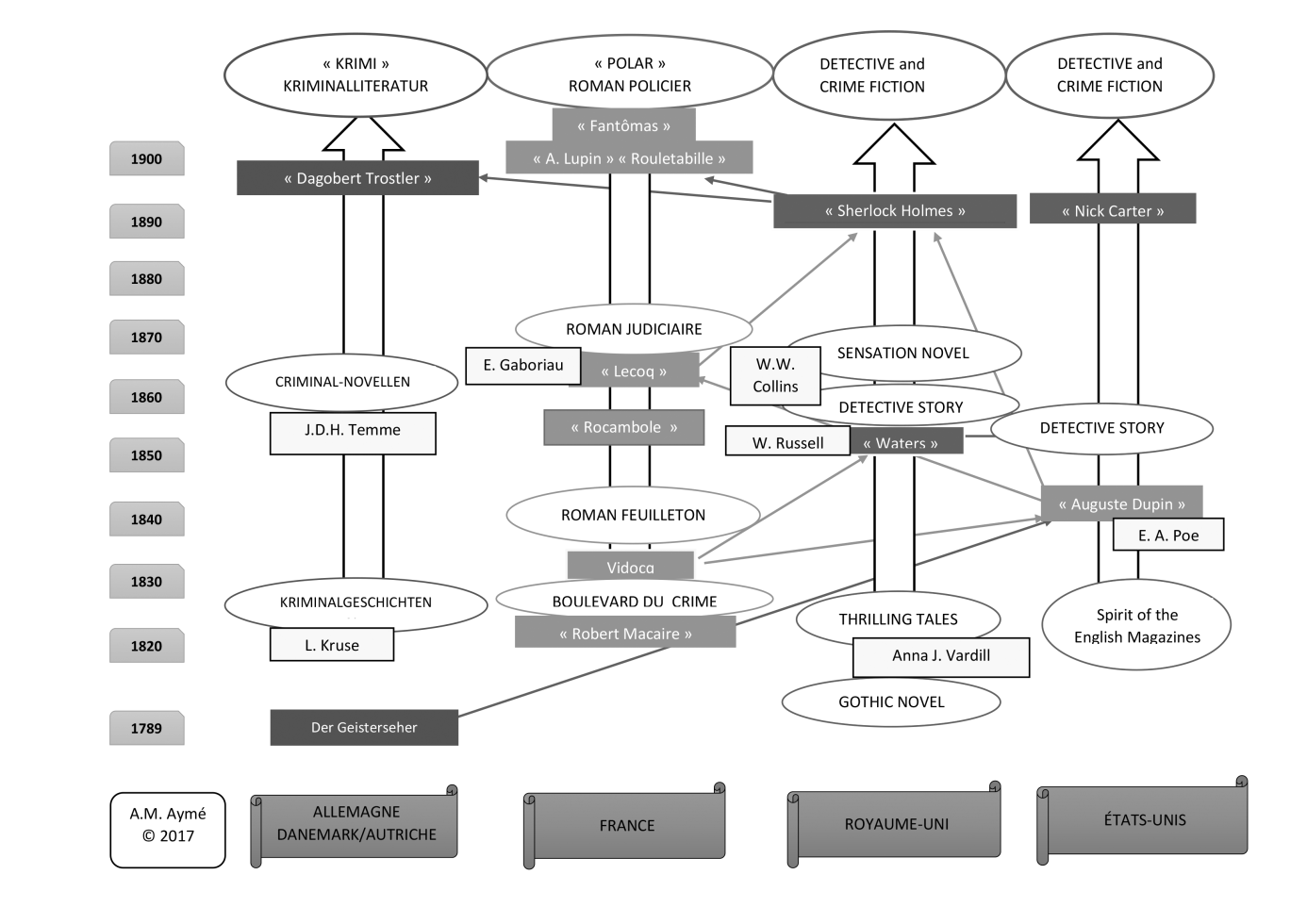

Tous ses contes, d’une dizaine de pages chacun, et dont aucun n’a jamais été traduit en français à ce jour, sont autant de petits « thrillers à suspense », avec du mystère et une chute, qui font d’Anna Jane Vardill, une des géniales fondatrices avant l’heure du genre polar. À ce sujet voir sa place sur le schéma ci-après.

Les trois histoires choisies ici, bien qu’émanant de trois séries différentes de l’auteur, ont une structure commune ; on y fait la connaissance d’un personnage dans un milieu et des conditions particulières, et puis quelque chose arrive à ce personnage, assassinat ou disparition ; on apprend à la fin ce qui est arrivé.

Comment ai-je découvert l’œuvre et l’existence d’Anna Jane Vardill ?

En cherchant d’où pouvait venir certain texte anonyme dont le corpus est disponible sur un site universitaire américain ; The Detective Westminster Library, lequel site répertorie les premières histoires de détectives parues aux Etats-Unis.

En reprenant des mots-clés dudit texte, j’ai fini par aboutir sur le site de la Vardill Society, créé en 2017 ou 2018 et dans lequel sont répertoriés et disponibles tous les textes de Vardill, dont trois anonymes dans le site Detective Westminster Library.

S’il n’existe pas à l’heure actuelle de recueil de contes d’Anna Jane Vardill, il existe une anthologie intitulée The Cabinet : A collection of Romantic Tales Embracing the Spirit of the English Magazines, publiée à Londres et à New-York en 1836, laquelle anthologie contient vingt contes d’AJV sur les trente-huit du recueil. Sans qu’elle soit nommée, ni ses contes identifiés.

Schéma de la formation du genre au XIXème siècle

L’espagnole

Parmi les nobles visiteurs réunis à Barèges1, au pied des Pyrénées françaises, aucun n’était plus distingué que le Conde2 Manuel del Tormes et sa belle épouse Juana. La disproportion de leur âge, de leur caractère et de leur apparence physique était un sujet de surprise pour tout jeune cavalier, et de pitié pour toute matrone espagnole. Son front ratatiné, ses yeux gonflés et son teint cadavérique, dans lequel la jaunisse de la rate et de la suspicion s’ajoutait à la teinte olivâtre donnée par son climat natal, formaient un contraste effrayant avec le doux visage juvénile de sa compagne.

Après un court séjour à contrecœur dans ces célèbres sources médicinales, le Conde annonça soudainement son intention de retourner à Madrid, où le faste attaché à sa haute position officielle apaisait son orgueil et prévenait l’ennui indolent qui minait son imagination.

Pendant qu’il adressait ses ordres à Donna Juana, un page entra avec un petit paquet, qu’il reçut sans y jeter un regard et qu’il mit dans son gilet. Mais Donna Juana le vit également avec des sensations d’inquiétude certaine, sachant qu’il contenait une paire de bracelets de valeur qu’un bijoutier de Barèges avait reçu l’ordre privé de préparer pour elle. Sévèrement limitée par la jalouse parcimonie de son mari, elle avait été tentée de commettre la faute commune aux épouses inexpérimentées, la dangereuse faute d’ajouter la désobéissance au secret.

Par inadvertance ou à dessein, les bracelets, qui n’avaient jamais été destinés à rencontrer l’œil de son seigneur, étaient tombés entre ses mains ; et leur découverte, aggravée par la tentative de dissimulation, en serait le résultat inévitable. Cette rapidité d’invention si malheureusement propre aux femmes, l’incita à façonner une explication que le hasard sembla favoriser.

En passant devant la chambre où son mari prenait habituellement sa sieste, ou repos du soir, elle vit la porte entrouverte, et le malheureux paquet posé sur une table à écrire, entouré de rouleaux de pièces et de dollars épars. La faible lumière admise par les jalousies fermées de la chambre ne découvrit personne, mais elle entendit les respirations lentes et profondes d’un dormeur derrière la draperie qui ombrageait un divan retiré. Juana enleva instantanément ses propres bracelets bien connus, les plia et les enferma dans un papier en forme de paquet de bijoutier, dont la cire ne semblait pas avoir été brisée. Il ne serait pas difficile, pensait-elle, de persuader son mari qu’ils avaient été envoyés pour un léger changement ou une réparation, et la discrétion du bijoutier pourrait être assurée. Bénissant secrètement le manque inhabituel de curiosité et l’humeur léthargique de Don Manuel, Juana se glissa d’un pas de sylphide dans la chambre sombre, et sans s’arrêter pour s’étonner des nombreux rouleaux de pièces, bien que l’occasion excitât un sourire, échangea son paquet contre celui qui était exposé sur la table et s’enfuit.

Mais quelle ne fut pas sa surprise, sa perplexité et sa consternation lorsqu’elle brisa la cire et découvrit, non pas les bracelets qu’elle avait commandés, mais une magnifique paire en or péruvien le plus rare, enrichie pour l’un d’un médaillon représentant un jeune homme dans un splendide uniforme anglais ! Le second contenait un chiffre3 et une couronne de diamants. S’agissait-il d’une erreur du bijoutier, d’un stratagème d’un étranger galant ou d’un mystère géré par son mari ? Quelle que soit la vérité, son imprudence et son malheur étaient irrémédiables, car lorsqu’elle revint prudemment à la porte de la chambre, elle la trouva fermée et verrouillée. Dans une agonie silencieuse et profonde, aiguisée par la nécessité de déguiser la vérité, Juana attendit le retour de son mari, dont le visage n’exprima que sa froideur maussade habituelle, tandis qu’il complétait sa confusion en lui demandant dans quel but elle avait commandé en privé les bracelets qu’un bijoutier avait remis à son page.

Sans préparation, désordonnée, et consciente de son erreur, Juana fit une réponse timide et hésitante, qui, bien que strictement vraie, avait tout l’aspect du mensonge. Elle prétendit que la compassion pour un artisan en détresse et méritant, l’avait incitée à commander une paire de bracelets, commande qu’elle n’avait pas jugé suffisamment importante pour la mentionner.

Don Manuel l’écouta avec un sourire mystérieux, et répondit négligemment, qu’il s’était déterminé à quitter Barèges parce qu’il avait été obligé de céder la chambre habituellement affectée à sa sieste, pour le logement d’un des nombreux étrangers arrivés dernièrement à la venta4 où ils logeaient. Ce dernier renseignement expliquait une partie de la fatale erreur commise par Juana, et approfondissait la calamité possible.

Peut-être avait-elle été vue par le nouvel invité en train de transporter ses bijoux et de laisser en échange un dépôt qu’il pourrait recevoir et exposer comme un signe de préférence ! La plus belle couleur rose de honte modeste se répandit sur ses joues à cette pensée, et son mari, jetant sur ses genoux les bracelets qu’elle avait – soi-disant – achetés clandestinement, lui sourit et s’en alla en silence.

Ce silence et ce sourire indulgent touchèrent son cœur innocent et généreux avec plus de remords que son amertume la plus extrême n’aurait pu en susciter. Ramollie par la culpabilité et transformée en timidité respectueuse, elle obéit à ses ordres de préparer un déménagement immédiat, avec une douceur inhabituelle mais non affectée.

Pendant leur long voyage à Madrid, elle ne reçut d’autre attention que de froides monosyllabes ou un regard indirect, mais l’esprit de la jeunesse et de l’innocence soutint ses espoirs et ses efforts de conciliation.

Plusieurs mois s’écoulèrent sans que la malheureuse erreur de Barèges ne se rappelle à elle, lorsque l’ambassadrice anglaise5 donna une fête à laquelle toute la noblesse de Madrid fut invitée à participer.

Juana saisit avec empressement l’occasion de rechercher l’amitié de cette dame distinguée, décidant à moitié de déposer entre ses mains les bijoux volés, afin qu’ils puissent être restitués à leur propriétaire grâce à son aide.

De nombreux officiers de haut rang, accompagnateurs du « Grand Seigneur, » se mêlaient à l’assemblée, dont la principale attention était fixée sur la belle épouse du Conde del Tormes. Avec ce soupçon rapide et constant qui crée le danger que l’on craint, Juana imaginait quelque signification particulière dans le regard occasionnel d’un jeune Anglais, dont la tenue militaire ressemblait au portrait du bracelet. Mille rougeurs se succédaient sur son visage, et son regard baissé, mais attentif, semblait donner son assentiment à la demande exprimée par le sien. La gracieuse gaieté de l’ambassadrice encouragea sa jeune invitée à demander le nom de cet Anglais.

« C’est mon frère, » répondit son excellence en souriant, « et il n’ose pas demander d’être présenté à une belle espagnole parce qu’il a perdu mes faveurs par sa négligence. »

Juana hasarda une autre question que le ton enjoué de son animatrice permettait, et l’ambassadrice, découvrant son bras, répondit :

« Il m’avait promis de m’apporter des bracelets de votre or péruvien le plus pur pour cette soirée, et vous me voyez sans rien ! Écoutez son excuse et louez son ingéniosité. Il me dit que son infirmité habituelle de marcher dans son sommeil l’a saisi à Barèges, où il a rêvé qu’un livre de musique était posé devant lui, dans lequel une ballade espagnole émut si fort sa fantaisie, que pour distinguer la page, il y a laissé un papier plié ; quand il s’est réveillé, le paquet qui contenait les bracelets qui m’étaient destinés avait disparu. Il se souvient très exactement de la chambre, de la ballade et du livre de musique dans lequel il prétend l’avoir déposée ; et si je peux le croire, la ballade était...

— Une ballade de Lope de Vega6, » interrompit précipitamment Juana, « et le livre de musique était le mien. Nous avons quitté Barèges brusquement avant que le propriétaire des bracelets ait pu être deviné ; mais je les ai apportés ce soir, espérant que votre bonté pourrait m’aider à les restituer. »

L’ambassadrice, avec un sourire plein de bienveillance et de ferveur, reçut les bracelets des mains de la jeune comtesse, dont les rougissements annonçaient combien elle doutait de savoir si elle les devait plus à la délicate intervention du frère ou de la sœur. Mais pendant le reste de la soirée, sa libération d’une situation délicate donna une aisance élastique à ses mouvements, et un nouvel éclat à son visage, dont plus d’un œil fit fatalement l’observation.

Le gala se prolongea bien au-delà de minuit, et le frère de la belle organisatrice fut parmi les derniers à s’attarder. Le matin brillait à travers le treillis de son balcon lorsqu’il atteignit sa chambre à coucher, où il vit, avec une grande surprise, un grand coffre en bois, qui avait été apporté, comme son serviteur le lui apprit, quelques minutes seulement avant son retour, par trois étrangers, qui avaient reçu l’ordre, disaient-ils, de le déposer là avec de grandes précautions.

Notre Anglais congédia prudemment son valet avant d’ouvrir le couvercle de ce mystérieux coffre et d’écarter les larges plis de lin qu’il contenait. Sous ces plis gisait le corps sans vie de Juana, dans le riche costume qu’elle portait au banquet de sa sœur, avec une chaîne d’or péruvien serrée autour de son cou, et attachée en un nœud fatal. Sa main droite portait un gant blanc ; la gauche était nue et défigurée par de profondes blessures.

À ce spectacle effrayant, un cri d’horreur s’échappa de Clanharold7 ; mais reprenant bientôt ses sens défaillants, il commença à considérer ce qui était le plus opportun dans une situation aussi critique. Il voyait le piège préparé pour lui, et il avait des preuves terribles de la puissance, de la malice et de la rapidité de son auteur. La jalousie vindicative qui avait sacrifié tant de beauté pouvait aussi avoir soif de sa vie, bien que protégée par son importance diplomatique et la distinction de sa famille.

En quelques heures, Clanharold avait conçu et exécuté le plan qui lui semblait le mieux adapté à son objectif, et plusieurs jours s’écoulèrent sans produire aucune rumeur relative à Juana, sauf qu’elle avait quitté Madrid avec son mari.

Lorsque le départ du Conde fut bien confirmé, le jeune Anglais, dont l’orgueil avait interdit toute démarche ressemblant à une fuite, commença à envisager sérieusement de quitter l’Espagne.

Il était seul dans sa chambre à arranger quelques papiers importants lorsque son valet de chambre entra avec trois agents armés de la police, qui le transportèrent instantanément dans une voiture fermée vers une prison secrète.

C’est là que l’évêque de C*** le reçut.

« Vous êtes accusé, dit le prélat d’un air sévère, de séduction et d’assassinat ; et bien que nos principes de jurisprudence interdisent toute divulgation du nom et des communications de l’accusateur, j’aime trop l’Angleterre et ses lois pour refuser toute protection à un Anglais. Je vous dis donc que votre valet est votre accusateur. Il vous a vu en train d’ouvrir un certain coffre, et il nous a indiqué où le trouver enterré, dans l’orangerie, sous votre balcon. Vous pâlissez, il a donc dit vrai !

— En Angleterre, répondit Clanharold après une courte pause, j’aurais fait appel aux lois pour me défendre d’un emprisonnement sur un prétexte sans preuve, et à ma réputation pour répondre à une telle accusation. Ce n’est pas se vanter que de dire que les Anglais ne connaissent pas cette passion féroce qui pousse les hommes à assassiner ce qu’ils ne peuvent pas posséder, ou ce qu’ils ont possédé trop longtemps. Quand je vous dis cela, je vous dis seulement que nous ne sommes pas des monstres. »

L’innocence elle-même aurait reculé devant les yeux de l’Espagnol lorsqu’il répondit :

— Vous savez donc qu’il vous accuse d’avoir assassiné une femme !

Clanharold sentait la témérité de son discours et la déduction qu’il admettait, mais il déconcerta son inquisiteur en répliquant :

— Peut-il le prouver ?

Poussé par le mépris dans le sourire de Clanharold, l’évêque s’exclama :

— La preuve de l’innocence vous incombe. Une femme étranglée et cruellement blessée a été transportée à votre domicile à minuit par des hommes engagés comme complices, mais maintenant témoins du crime. Je vous adjure en tant que ministre de la justice, et en tant qu’ami de l’honneur de votre nation, que votre jugement public mettrait en danger, d’avouer la vérité. Où le corps a-t-il été déposé ?

— Je n’en ai aucune idée, répondit fermement Clanharold, et je n’ai pas non plus admis connaître les hommes que vous évoquez. Je n’ai eu en Espagne aucune relation secrète et déshonorante, ni avec les vivants ni avec les morts. C’est ma réponse, et la dernière que je répéterai. »

Le prélat sourit avec indignation et s’en alla. Mais, nonobstant ses premières émotions de colère devant le défi hautain du prisonnier, sa prudence habituelle, jointe à quelques sentiments généreux, renforcés, peut-être, par le respect dû à la nation, au rang et à la famille de Clanharold, suspendit ses démarches au-delà même du degré habituel de la lenteur espagnole. Lassé par la misère d’un emprisonnement qui semblait se prolonger à dessein, l’orgueil de Clanharold s’effondra finalement sous les supplications anxieuses de sa sœur, et il consentit à se prévaloir de son aide.

À peu près à la même époque, la position officielle de son mari rendit nécessaire un autre banquet public, et elle s’appliqua à inclure l’évêque de C*** parmi ses invités. Dans le salon principal, où la partie la plus nombreuse et la plus brillante de l’assemblée était engagée dans un boléro, un étranger entra soudainement, et son comportement et son habillement extraordinaires fixèrent tous les regards sur lui.

Un manteau de soie grise, étrangement peint, l’enveloppait ; ses pieds étaient nus, et sa tête couverte d’un grand chapeau de paille tressée, entremêlée de fleurs. Cette figure fantastique se déplaçait lentement dans la pièce, regardant l’assemblée d’un air sauvage mais familier, et agitant le reste d’un gant blanc taché de sang. Les femmes parmi la foule s’efforçaient de se cacher de l’intrusion du fou, mais quelques cavaliers s’aventurèrent à l’entourer et à l’interroger. Agitant toujours le gant, il se contenta de répondre : « Le secret de mon maître ! »

Personne dans la maison de l’ambassadeur n’avait vu cette personne entrer, ni ne pouvait deviner d’où elle venait ; mais l’ambassadrice, conduisant l’évêque de C*** vers lui, attira son attention sur le fragment de la chaîne en or qui dépassait de la veste de l’étranger.

Congédiant tous les spectateurs et fermant les portes du salon, l’évêque posa sa main sur l’épaule du fou et tenta de prendre la chaîne en or de son gilet. Avec le même sourire vague et figé, l’autre répéta : « Le secret de mon maître », et le recouvrit mieux encore des plis de son manteau de soie.

« Connaissez-vous cette salle ? dit l’inquisiteur.

— Oui.

— Et l’affaire de cette nuit ?

— C’est le secret de mon maître.

— Mais pourquoi êtes-vous là ?

— La mienne est la vôtre ! » répondit l’étranger en levant ses grands yeux où brillait un feu sombre. « Vous êtes prêtre, dit-on, et je veux l’absolution pour le secret de mon maître ! »

Il serra ses mains sur sa poitrine avec un gémissement qui exprimait l’agonie jusqu’à la suffocation, et tomba inanimé sur le sol.

Le juge avait un cœur digne de sa haute position parmi les prêtres chrétiens, et une compréhension supérieure aux erreurs de la justice espagnole. Il fit venir son secrétaire et deux assistants assermentés, qui conduisirent le malheureux étranger dans une chambre voisine du saint tribunal, et le fit doucement revenir à lui.

Quand ses yeux s’ouvrirent, ils se fixèrent sur le coffre mystérieux qui avait été placé devant lui sur ordre du prélat.

« Est-ce que minuit a sonné, et tout est fait si vite ! – Bien, portez-le doucement – mon maître n’est pas encore à la maison.

— Prenez donc la torche, alors, dit le secrétaire de l’évêque.

— Nous sommes trois pour porter le coffre.

— Ô les morts pèsent lourd ! mais nous n’avons pas besoin de torche, je connais le chemin les yeux bandés. »

Les assistants, comprenant le mouvement de l’œil de leur maître, soulevèrent le coffre sur leurs épaules, et accompagnèrent leur guide dans les rues sombres et tortueuses de Madrid, jusqu’à ce qu’ils atteignent la maison occupée autrefois par Clanharold.

Toujours précédés de l’inconnu, et suivis de l’évêque emmitouflé, ils entrèrent dans la chambre à coucher où elle avait été déposée pour la première fois.

« Regardons-la encore une fois avant de la quitter, » dit le secrétaire en affectant d’appliquer son œil à une fente du coffre.

— C’est le secret de mon maître ! » s’écria le fou en le repoussant avec la force de la folie, « mais cette chaîne d’or paiera l’absolution – prenez-la, mon père.

— Suis-moi, mon fils, dit l’évêque, et que la paix de la pénitence soit avec toi. »

À l’heure du milieu de la nuit suivante, les rêveries de Clanharold furent troublées par l’entrée du prélat à la mine sombre et sévère. Il l’accosta en quelques mots, et lui annonça la confirmation de la fin de son procès secret pour le lendemain. Cette information ne fit que relever le courage et les espérances du jeune prisonnier, qui n’appréhendait rien tant que les progrès lents et obscurs du saint tribunal.

Aucun apparat ni détail ne fut épargné pour rendre la cour de justice imposante aux sentiments de l’Anglais lorsqu’il y entra ; mais ces sentiments peuvent être bien conjecturés lorsqu’il vit le coffre qui avait été employé comme cercueil pour Juana debout au centre, et son mari à la barre.

« Henry vicomte Clanharold, dit le second juge en se levant solennellement de son siège sous une sombre niche à baldaquin, nous vous citons ici pour témoigner de la vérité. Regardez cet homme et répondez-nous : êtes-vous étrangers l’un à l’autre ?

— Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant, » répondit Clanharold, éludant une réponse distincte à une question dont il craignait qu’elle ne criminalise un homme injustement soupçonné.

— Par le caractère sacré du serment que nous avons imposé à votre véracité, nous vous demandons de nous communiquer tout ce que vous savez de ce coffre.

— Je ne sais pas quel en est le contenu, » répondit-il, cherchant encore la sécurité dans l’esquive.

Le Conde fixa son œil lent sur Clanharold pendant qu’on transcrivait ces mots, et rentra les lèvres dans un affreux sourire. Trois hommes furent ensuite convoqués, et attestèrent solennellement du transport de ce coffre, à minuit, à l’appartement du noble anglais, et professèrent leur conviction qu’il contenait un trésor attendu par lui.

Son valet de chambre suivit avec un détail précis et exact des circonstances qui accompagnèrent l’ouverture du coffre, le gémissement qui échappa à son maître, et la courte stupeur tourmentée qui sembla le saisir, tandis qu’excité par la curiosité et le soupçon il avait observé ses mouvements.

Enfin vint le misérable étranger, toujours vêtu de sa draperie fantastique, le gant taché de sang à la main, et la chaîne brisée attachée à son cou.

« Maître ! J’ai gardé votre secret ! s’écria-t-il en s’évanouissant.

— Épargnez vos efforts, dit le Conde en repliant froidement ses bras sur sa poitrine, ce malheureux ne peut rien vous dire de plus que ce que j’avoue. Il connaît le secret de son maître, il sait qu’une femme infâme a quitté la maison de son mari la veille de la fête de saint Blasius, et n’y est plus revenue.

— Et vous l’avez reçue ? ajouta le juge principal, s’adressant au prisonnier anglais.

— Monseigneur, répondit Clanharold, j’ai déjà rejeté la culpabilité qu’on m’impute : mon toit n’a jamais été un asile pour l’infamie sous quelque forme que ce soit, et je ne connais aucune femme espagnole à qui elle serait due…

— Il tergiverse ! interrompit le Conde, oubliant dans son zèle le danger d’incriminer un ennemi, il a parlé faussement ! Qu’il se souvienne de Barèges et de la bonté accommodante de sa sœur ! »

Une rougeur momentanée passa sur le front de Clanharold, suivie d’une pâleur sévère et mortelle.

— Sous les lois anglaises, dit-il en portant ses yeux vers les juges, il n’est pas permis à la frénésie et au désespoir de se condamner soi-même ; on n’accorde pas non plus crédit aux assertions les plus plausibles sans preuves. Tous les témoins se trompent. S’ils peuvent certifier un acte d’assassinat, qu’ils en fassent connaître la manière et qu’ils nomment la victime.

— Attention ! dit l’évêque, le témoin principal a tout avoué. Prenez-vous le risque de regarder cette chaîne ?

Clanharold reconnut instantanément un fragment de l’or tissé si fatalement employé autour du cou de Juana...

— Vous ne pouvez nier que vous avez vu l’instrument de la mort d’une malheureuse ; ce gant est le même que celui que portait son cadavre, et le lieu de son inhumation est tout ce que nous voulons savoir. Vous vous tenez ici, non comme un coupable, mais comme une preuve contre lui ; à moins qu’un silence contumace ne vous rende complice. Où est le corps de Juana ?

Clanharold resta silencieux jusqu’à ce que cette question eût été répétée trois fois. À la dernière lancée solennellement, il répondit :

« Si le Conde est accusé de meurtre, je n’ai aucune preuve à fournir, mais je le crois pleinement et fermement innocent. Je n’ai vu aucun instrument de mort, aucun lieu d’enterrement secret, et à votre première question je réponds : mon ignorance est totale. »

Le secrétaire du tribunal enregistra cette déclaration, tandis que l’unique lampe qui éclairait la vaste salle de justice était progressivement abaissée sur le cercueil de Juana.

Son mari frémit et détourna le visage, tandis que l’évêque, exerçant la fonction la plus terrible de son administration temporelle, s’avança pour prononcer sa sentence.

« Manuel del Tormes, accusé et reconnu coupable par le tribunal, et vous, Henry Lord Clanharold, soumis à la peine de mort pour la dissimulation obstinée du meurtre, approchez et posez vos mains sur ce cercueil ! »

Ils obéirent avec des sentiments contrastés, mais éminemment visibles. Les lèvres livides du Conde tremblaient lorsqu’il tenta de parler ; et, levant son œil rétréci, il vit un autre témoin debout devant lui. Elle portait l’habit blanc d’une religieuse, et tendait les mains vers les deux prisonniers.

« Juges ! Le Conde est innocent, et l’Anglais a dit la vérité ! »

Juana n’était pas tout à fait morte quand le coffre avait été ouvert, et les soins de Clanharold l’avaient soulagée ; mais elle ne pouvait pas jouir de la vie là même où son honneur était suspecté. Elle échappa à son protecteur et se réfugia au couvent de St. Blasius, à son insu et sans son aide. Elle ne revint dans le monde que pour un instant, pour acquitter un mari dont la témérité n’était pas sans provocation, et un généreux étranger dont le secret risquait sa vie pour racheter son honneur. »

En parlant ainsi, elle releva son voile, et lorsque l’assemblée eut contemplé un instant la beauté de l’infortunée Juana, elle le laissa retomber pour toujours.

Mais le Conde, pleinement convaincu d’une intention barbare, fut condamné à un emprisonnement de longue durée, que son esprit dévorant allait rendre plus amer que la mort.

Son domestique, le bras principal de la tentative d’assassinat, mourut dans la colonie pour aliénés où l’ambassadrice l’avait découvert ; et Clanharold son frère quitta l’Espagne dans un abattement presque incurable, exécrant cette jalousie féroce qui, en poussant l’innocence elle-même dans des voies sombres et tortueuses, la privait de sa dignité et de sa tranquillité.

V.

Sandy Fraser

Il fut une période, dont mes contemporains les plus âgés se souviennent encore, où les foires aux bestiaux du Nord étaient régies par quelques riches propriétaires terriens, qui en faisaient l’objet de leur attention personnelle. L’un de ces propriétaires était parti de ***, en route pour Carlisle8, au crépuscule d’une morne soirée d’octobre, à cheval et seul, sans autre arme qu’un solide bâton de chêne, selon la mode de l’époque. Des histoires de flibustiers que les tumultes de l’année quarante-cinq9 avaient laissées dans le voisinage, l’incitèrent à verser le contenu d’un grand sac de toile dans ses bottes avant que son cheval ne pénètre dans une profonde et sombre vallée, à mi-chemin entre *** et Carlisle. La route s’enfonçait soudainement entre deux pentes, dont les fronts surplombants étaient couverts de taillis épais et sauvages, qui empêchaient presque les dernières lueurs d’un soleil malade.

Même cette lueur disparut bientôt, et le voyageur vit son chemin de plus en plus sombre et le danger s’accroître par la montée soudaine d’un autre escarpement, protégé par des arbres plus hauts. Tandis qu’il serpentait sur l’étroite route qui montait péniblement, il entendait plutôt qu’il ne voyait le pas d’un voyageur à côté de lui, parfois, comme il semblait, presque sous la tête de son cheval, ou lorsque la route se rétrécissait, une ombre se levait sur le bas-côté entre les rochers et les buissons, qui touchait presque l’épaule du voyageur. Mais comme la montée devenait plus raide, et que la lumière de la lune montante se dessinait entre les nuages, notre cavalier vit son compagnon marcher à deux ou trois pas devant lui, et reconnut en lui un jeune homme des Highlands qui avait autrefois guidé ses troupeaux, et qui avait été renvoyé pour avoir été trop familier avec les cuillères d’argent dans sa demeure du Yorkshire.

On découvrirait bientôt si cet importun avait choisi cette allure lente et silencieuse dans le but de saluer un compagnon ou de se venger d’une manière sinistre, et dans ce cas sans se laisser soupçonner.

Il dit donc, sur le ton qui convenait à l’oreille d’un Highlander :

« Vu l’allure que vous allez, on dirait que vous conduisez du bétail, mon garçon.

— J’pensais pas que j’marchais à côté d’une tête de bétail, mais votre honneur le sait aussi bien qu’moi10, » répondit Sandy Fraser, d’un ton espiègle d’une simplicité simulée.

Son ancien maître, voyant devant lui le clair de lune prendre de l’ampleur, pressa son cheval d’accélérer ; quand Fraser s’avança soudain, posa sa main doucement mais fermement sur la bride, et, ôtant son bonnet avec beaucoup de respect, plaça un papier froissé, avec quelques taches rougeâtres, dans la main du voyageur du Yorkshire, qui le regarda sévèrement, et répondit à son geste avec l’audace instinctive de son autorité d’autrefois :

— Vous avez mal choisi votre moment, imbécile ! Vous pouvez aller réécrire votre lettre au propre à La tête du Duc11.

— C’est pas à un pauv’gars comme moi d’le faire, » répondit Sandy en replaçant son bonnet sur un côté de son front avec un mélange d’arrogance et d’audace, « vot’fils Willie, l’est tombé dans d’sales mains12.

— Je suppose que certains de vos conducteurs de bétail des Highlands l’ont trompé, » dit le père sur un ton qui laissait entendre que la tâche n’avait pas été facile.

— Oh, répondit Sandy gravement, pas aussi mauvais qu’ces conducteurs de bétail, seulement des voleurs do’ pays du Nord. »

Son maître ouvrit précipitamment le papier souillé et vit que la main de son fils aîné avait écrit : « Je suis en danger – l’argent me sauvera – vous pouvez faire confiance au porteur. »

— Chien ! » s’exclama-t-il, passant de l’humour provincial à l’angoisse d’un père, « tu es complice du kidnapping de mon fils ! »

Le Highlander recula d’un pas, et son sourire d’elfe se changea en expression sournoise d’une vengeance satisfaite qui se confrontait à une colère soudaine.

— Si Maît’ Willie m’avait appelé ‘chien’, les corbaques auraient su où l’trouver : mais c’est un joli garçon, car sa mère était une McGregor, ce qu’est plus que vous n’pouvez en dire de vous-mêmes, et je s’rais pas venu frapper à cett’ porte si vous n’aviez pas été le maît’ de Sandy Fraser ; mais je n’tirerai pas l’épée contre quelqu’un avec qui j’me suis assis à la même table13. »

Tout en parlant, d’une manœuvre rapide et habile, il saisit l’extrémité chargée du bâton de son maître et le lui arracha.

Ainsi désarmé, le voyageur se vit sans moyen de défense, à moins d’opposer la force physique que lui laissaient ses soixante ans à celle d’un jeune montagnard désespéré. Mais une pensée lui vint qui sembla concilier les préoccupations d’un père à la prudence de son pays, et il répondit :

« Je n’ai pas d’or, Alexander Fraser ; mais si tu es un honnête garçon et que tu aimes mon fils, viens avec moi à La tête du Duc à Carlisle, et tu auras tout ce que tu voudras sur la foi de ma parole, et tu connais la parole de John Barharror de Birkthistle.

— Nan, nan ! » dit Sandy, élargissant son long visage d’un rire indescriptible, tandis que ses yeux brillaient à travers ses cheveux hirsutes comme ceux d’un chat sauvage à la fourrure jaune. Nan, maît’ ! Après, vous saurez où est vot’fils ; mais je n’dénoncerai pas ceux qui m’ont fait confiance. La tourbe brûle pas la mousse, et l’poignard n’a pas d’langue pour dire où s’trouve la poignée14... » Puis, s’interrompant d’un geste irrésolu mais menaçant, tandis qu’il levait à demi le bâton et regardait vers le front aigu de la falaise, il ajouta : « Si vous voulez m’donner de l’argent, j’veux bien le prendre – c’est dur que l’jeune oiseau soit plumé alors que le vieux pourrait épargner ses plumes – mais je l’f’rai pas non plus – votre cœur va souffrir, John o’ Birkthistle, quand vous pleur’rez votre fils ; mais vous n’s’rez pas plus riche avant d’rentrer à Craven15. »

Barharror comprit la double menace ; et ouvrant son grand portefeuille d’un air imperturbable, tout en restant fermement assis sur son cheval, il répondit :

— Fouillez-moi si vous l’osez, Fraser, vous ne trouverez pas d’or ; mais voici des billets au porteur aussi bons que ceux de Glasgow ou de Dumbarton. Prenez ce que vous voulez, ou prenez tout. »

Le montagnard parcourut les billets négociables d’un regard rapide en jetant sur son maître un coup d’oeil rusé, comme le cerf rouge regarde le chasseur lorsqu’il s’apprête à s’enfuir :

— Quat’cents suffiront aux voleurs – ils libéreront facilement un garçon du Yorkshire au nom de la camaraderie. Et si vous n’le voyez pas sain et sauf dans votre propre foyer avant qu’le brouillard ne s’en empare à l’occasion de l’Halloween, vous aurez le droit de m’traiter de fou ou de chien. »

Ainsi disant, et enfouissant le plus gros billet payable à vue dans les plis de son tartan, où un éclair de lune soudain fit apparaître le brillant de son poignard, il jeta le bâton de son maître sur le sol et disparut.

Consterné par le sort de son fils et vexé par la probable tromperie, Barharror descendit pour récupérer sa seule arme défensive, et il était occupé à le faire lorsqu’un autre cavalier apparut sur la route et s’enquit courtoisement de ce qui se passait.

Ce voyageur portait un vêtement caractéristique de cavalier qui, à l’époque, était propre aux gentlemen, et son accent ne pouvait guère être qualifié de provincial, si ce n’est à un degré suffisant pour faire de lui quelqu’un du Nord avec de l’éducation. Peut-être cette dernière particularité augmenta-t-elle la franchise que le trouble produit habituellement, et Barharror raconta sans réserve comment son ancien serviteur l’avait outrageusement traité. Sa perspicacité habituelle et le caractère incertain de son nouveau compagnon l’incitèrent à dissimuler le montant exact de sa perte et de l’or qu’il avait conservé.

Comme la route débouchait maintenant dans une plaine ouverte, entrecoupée seulement par des murs grossiers de pierres non cimentées, et éclairée par une lune claire, ils poursuivirent leur chemin ensemble jusqu’à ce que quelques maisons éparses promettent une protection.

L’aventure leur avait fourni un sujet de conversation, que le gentleman inconnu aborda dans le langage d’un avocat, en offrant son aide à Barharror pour obtenir un mandat pour rechercher ou arrêter la personne suspecte, conformément à la loi. Il nomma le juge de paix le plus proche, parla familièrement des officiers municipaux de Carlisle, conseillant fortement à sa nouvelle connaissance d’envoyer un messager de confiance, ou de se hâter lui-même de pourvoir à la détention de son billet perdu, et du porteur, s’ils apparaissaient à Glasgow.

Mais la sollicitude de Barharror pour la sécurité de son fils préféré le rendit presque indifférent à ce conseil ou à son sujet. Il ne pensait et ne parlait que de la lettre, et s’efforçait de croire qu’il s’agissait d’une contrefaçon : une croyance que l’étranger encouragea vigoureusement, en le pressant de prendre des mesures immédiates pour arrêter le montagnard.

Le début d’une autre étendue désolée, et le bruit d’autres galops derrière eux, incita Barharror à éperonner son cheval, qui imita avec tant de succès la monture courageuse de son nouvel ami, qu’une heure plus tard ils arrivèrent à Carlisle.

Comme ils tournaient sous ses murs, un autre voyageur, monté sur un poney aussi maigre, rude et nain que son cavalier, les dépassa. Le nouveau compagnon de Barharror lui demanda s’il avait vu un jeune homme des Highlands, dont il décrivit la personne selon les dires de Barharror, et il lui fut répondu d’une voix forte et d’un accent rude : « Il n’y a pas grande difference entre un honnête homme et un fripon, et je ne peux pas dire lequel je viens de croiser. »

Cette plaisanterie malicieuse fut à moitié perdue dans le piétinement des sabots robustes de son cheval, et les deux voyageurs, se réjouissant secrètement de ce qu’ils considéraient comme une seconde évasion, firent une entrée amicale dans la cour de la vieille Tête du Duc.

La propriétaire, une veuve aux yeux sombres et vifs, avec tous les attraits des bas gris, des chaussures à boucles d’argent, du bonnet à lacets et d’un chintz16 curieusement rigide, reçut M. Barharror avec la joyeuse hospitalité du temps jadis, et son compagnon avec une courtoisie très respectueuse, qui impliquait sa connaissance. Ce dernier, au cours de la conversation sur la route, avait montré une parfaite connaissance du nom et des relations de Barharror ; et celui-ci, de son côté, ne trouva aucune difficulté à se rappeler un souvenir général de la personne et des beaux traits de son nouvel ami.

Une heure s’écoula, le feu brillant et la grande chope d’argent de cette bonne vieille auberge donnèrent un tel succès à l’éloquence du jeune homme, et une telle vigueur nouvelle à l’esprit de Barharror, qu’il accepta de poursuivre sa route aussi sec. Ce n’était encore que la huitième heure d’une nuit brillante, et la prochaine étape ou ville n’était distante que de onze milles. Leurs chevaux furent sortis, le pied de Barharror était à l’étrier, quand le papier de son fils tomba de sa poitrine sur le sol. Il se baissa pour le ramasser, et les taches brillantes de sang qui s’y trouvaient attirèrent son attention, un froid mortel et une étrange angoisse envahirent son cœur. Il s’évanouit et recula sur le seuil de l’auberge :

« Ne voulez-vous pas continuer, Birkthistle ? » dit le jeune homme en s’adressant gaiement à lui par son titre bien connu, « l’air est vivifiant, et votre affaire ne souffre aucun retard.

— Cela demande réflexion, cependant, répondit-il. J’ai donné ce qu’il fallait à ce garçon, et je ne vais rien faire contre lui. Le sang de mon fils est déjà sur mes mains. »

Et, avec un frémissement auquel son cœur même prit part, le père retourna occuper sa chambre, tandis que le jeune cavalier poursuivait son voyage.

Minuit était à peine sonné, qu’un grand tumulte se fit entendre dans la cour de l’auberge, provoqué par des voyageurs que leur chien avait conduits au corps d’un homme encore chaud, mais mortellement blessé. C’était, disaient-ils, le corps d’un jeune homme beau et bien fait ; et le père, hanté par d’effrayants doutes sur le sort de son fils, n’osait pas affronter ce qui pouvait être le pire.

Il s’éloigna du spectacle dans un affolement qui aurait pu être mal interprété, si les circonstances avaient permis de le suspecter. Mais on l’informa bientôt que tous les voyageurs, qu’ils soient suspects ou non, seraient tenus de se présenter devant le mourant, dont les sens étaient suffisamment conscients pour identifier son meurtrier. Les maisons publiques et les chemins de traverse furent fouillés, et tous les vagabonds précipités devant lui.

Barharror rassembla suffisamment de courage pour entrer parmi les autres, et risquer un œil – cet œil ne découvrit pas son fils, mais le malheureux garçon qui était venu, comme il le disait, pour obtenir sa rançon. S’il était le véritable émissaire de son fils, l’état déchiré de ses vêtements prouvait que sa mission avait été déjouée ; sinon, son imposture avait été fatalement punie et défaite.

Les yeux de Fraser brillèrent un instant à son entrée, et ses gestes semblaient indiquer combien il avait défendu désespérément l’argent de la rançon qui lui avait été confié.

« Mon fils ! Où est mon fils ? » dit le père, dans une consternation angoissée par le sort qui pourrait advenir à sa progéniture si le retour de Fraser avec la somme requise était attendu en vain.

Mais le Highlander était sans voix, et ne pouvait que fixer ses yeux sur un homme amené dans la pièce après l’entrée de Barharror, qui reconnut instantanément le voyageur maussade aperçu sous les murs de Carlisle. Fraser semblait fortement agité en le regardant, et faisait des efforts infructueux pour articuler. Les spectateurs croyaient comprendre le but de cette lutte ardente, et de la réticence du voyageur à s’approcher de lui.

Mais bientôt cet air réticent se changea en un aspect sévère et menaçant, dont toute la force fut tournée vers le mourant, qui s’évanouit par excès d’effort.

« Messieurs, » dit l’étranger, dont la personne avait l’ampleur robuste et l’habit simple d’un conducteur de bétail de l’ouest du pays, si vous avez un bailli ou un clerc, cela vaudrait mieux pour une enquête judiciaire ; mais les retards sont fastidieux pour un moribond ; et j’ai un rendez-vous à tenir avec le fils de John o’ Birkthistle. Je pense que vous ne verrez pas d’inconvénient à ce que John Barharror se tienne à la disposition de la justice. »

Il fixa ses yeux sombres sur Barharror, qui resta confondu par cet appel audacieux et par la connaissance implicite de la situation de son fils. Le silence de sa confusion a probablement été pris pour un assentiment, et l’un des spectateurs a officiellement interposé un commentaire sur les lois contre l’acceptation de la liberté conditionnelle dans des cas de crime comme celui-ci. Mais comme aucun soupçon précis n’existait, on mit fin au débat en lui demandant de rester dans son appartement dans une sorte de garde à vue jusqu’au matin ; et Barharror fut épargné de l’embarras de répondre aux questions le concernant par l’empressement de la foule à solliciter les opinions des autres, et l’entrée bruyante d’un autre groupe, annonçant que Clanroy, un voleur et pilleur de bétail notoire, avait été vu récemment à Carlisle.

Toute l’assemblée se précipita d’un commun accord dans la chambre de l’étrange voyageur, et la trouva vide. Il s’était échappé par la fenêtre, probablement avec l’aide de son plaid ; et lorsqu’on décrivit son front balafré et ses sourcils rouges, les nouveaux venus reconnurent unanimement le voleur.

Bien que la bienveillance et la sagacité de Barharror ne l’incitassent guère à se fier à la présomption de culpabilité, il attribua instantanément l’acte criminel à cet homme, et ne fut retenu de se joindre à la poursuite que par la pensée obsédante que la vie de son fils pouvait dépendre de sa disponibilité. L’agonie du doute et de la peur le poussa à retourner dans la chambre du blessé, duquel il espérait encore obtenir des informations. Mais Fraser resta muet, et les derniers spasmes de la vie changeaient ses traits, tandis que le misérable père les observait avec une anxiété désespérée.

Pendant ce temps, le bruit et les cris se répandirent rapidement dans Carlisle et ses environs ; chaque voyageur était interrogé et amené, avec ou sans probabilité de culpabilité, en présence de la victime. Un groupe energique, stimulé par l’espoir de la récompense offerte pour le voleur frontalier, arriva avant le lever du jour à Longtown, où quelques-uns restèrent pour fouiller les auberges, tandis que le reste poursuivait ses fouilles parmi les mornes mousses ou marécages qui se trouvaient alors entre Gretna-green17 et cet endroit. Sans considérer l’improbabilité d’un séjour ouvert d’un criminel proclamé dans une auberge distinguée, les poursuivants entrèrent dans celle de la Veuve Noire, et firent une enquête parmi ses invités. Plusieurs d’entre eux entendirent le récit de l’exploit meurtrier de Clanroy avec une surprise et une horreur apparentes.

Parmi eux se trouvait le jeune voyageur anglais, dont la compagnie avait soulagé Barharror de la dangereuse solitude de son voyage du soir. Il se dit prêt à retourner à Carlisle avec les messagers « bien que, ajouta-t-il, je n’aie dormi que trois heures depuis que la veuve Black m’a dit qu’il était neuf heures.

— Je me souviens, répondit-elle, que vous avez comparé votre montre avec la mienne, et qu’elle avait juste deux minutes de retard. »

Après une enquête plus poussée, le fait de son arrivée à cette heure-là, à peine plus d’une heure après qu’il se soit séparé de Barharror, fut clairement prouvé, et il remonta à cheval avec calme pour retourner à Carlisle, accompagné d’un seul officier de paix et de deux ou trois voyageurs, avec lesquels il conversa familièrement, car il était très respecté et souvent vu dans le Cumberland.

Lorsqu’ils eurent atteint le gué qu’il fallait traverser, au moment où un de ses compagnons allait remonter en croupe sur son cheval, et avant qu’ils ne repartent, l’anglais s’écria :

« John Barharror m’a chargé d’un paquet destiné à son banquier de Glasgow pour arrêter le paiement de la facture qu’il a perdue. »

La personne à qui il s’adressait prit de sa main un papier plié comme une lettre et l’aurait donné à l’officier de justice, mais celui-ci avait déjà traversé le cours d’eau.

Lorsqu’ils atteignirent la rive opposée, le compagnon du cavalier anglais refusa de quitter son siège sur la croupière, et ils entrèrent dans Carlisle ainsi liés l’un à l’autre.

« Je suis triste pour la peine de ces braves gens, dit la maîtresse de l’auberge, nous avons allumé la bougie de Noël et laissé la porte du jeune homme ouverte pour que l’esprit puisse sortir facilement, mais il ne verra ni ne dira jamais plus rien en ce monde. »

Et elle les précéda dans la chambre du mort. Son visage anxieux et empressé, tandis qu’elle tenait la lampe de surveillance au-dessus d’un lit entouré de figures sauvages de Highlanders et de Lowlanders dans toutes les attitudes de curiosité et d’attente, contrastait de façon touchante avec le visage immobile et pâle du malade. Mais lorsque cette lumière tomba sur le jeune voyageur anglais, ses yeux s’enflammèrent, il se redressa à moitié, poussa un cri strident : « C’est lui ! » et expira.

Ces trois mots stupéfièrent les témoins au comble de l’étonnement et de la consternation ; mais lorsque l’officier de justice montra la prétendue lettre contenant la lettre de change de Barharror, sa culpabilité ne fit plus aucun doute.

Il était, avoua-t-il, un aventurier, dont la fierté familiale et les dépenses avaient largement dépassé ses moyens ; et la tentation offerte par sa rencontre sur la route, entre Longtown et Carlisle, avec le jeune montagnard qui s’était emparé d’une si grosse somme, eut raison de son peu de conscience, qu’il apaisa en imaginant qu’il n’avait volé qu’un voleur.

Mais Fraser avait été un messager fidèle, non un audacieux imposteur ; et il avait sacrifié sa vie en s’efforçant de défendre le papier par lequel il espérait rançonner son jeune maître. Clanroy lui-même, que le hasard rendit spectateur de son destin à Carlisle, fut touché, bien qu’étant un hors-la-loi et un bandit, par un si noble dévouement, et fit libérer le jeune Barharror de ses associés, entre les mains désespérées desquels il était tombé.

Le vieux John de Birkthistle récupéra son fils, et se félicita qu’il ait échappé à la mort avec l’allégresse solennelle que réclame la main invisible de la Providence. Et ses descendants l’ont souvent vu verser des larmes à l’endroit où le bel Anglais a subi son exécution publique, et sur le chemin de montagne où vit encore le sycomore qu’il a planté en mémoire de Sandy Fraser.

V.

La statue de bronze

Le comte de Lieuwen18, officier favori au service du défunt roi de Prusse, avait sous son autorité et son enseignement un jeune ingénieur de grand talent, dont l’avancement à sa connaissance n’avait été dû qu’à ses mérites. Son bataillon, conduit par le général autrichien Clairfait19, alors en marche à travers les Pays-Bas vers la France, reçut l’ordre de surprendre un petit village à la frontière, en possession de l’ennemi.

Au milieu de la nuit, le jeune Ewald entra dans la tente de son commandant, et l’informa qu’une négociation avait été entamée par le premier magistrat de ce district, pour conforter les soldats prussiens dans leur embuscade, par laquelle ils pourraient entourer les Français stationnés dans le village d’Altheim20, et les passer au fil de l’épée.

« Monsieur, ajouta-t-il, je connais un sentier à travers le fourré qui borde la cour de l’église, et en y conduisant cinquante hommes choisis, nous pourrions entourer la ferme et les maisons de campagne où logent ces Français, et les forcer à se rendre, sans avoir la bassesse de franchir les portes de leur hôte, en groupes déguisés en voyageurs, et de les massacrer dans leur sommeil. Ce vil prévôt a fait cette offre dans l’espoir d’une récompense, dont il conditionne à titre privé, sans se soucier de l’effusion de sang et que nos soldats répandraient parmi les pauvres villageois dans l’aveuglement de leur fureur.

« Vous avez raison, répondit le comte, et il sera bien de gagner ce poste avantageux sans déshonneur pour nos caractères de soldats prussiens, ni outrage pour les indigènes inoffensifs. Par quel moyen cette offre honorable est-elle arrivée ? Car je soupçonne le communicant de vouloir partager la récompense ? »

Le jeune ingénieur baissa les yeux, et répondit, après une courte et gracieuse hésitation :

« C’est mon ennemi, monseigneur ; pardonnez-moi si je ne le nomme pas.

Les sourcils du comte Lieuwen s’éclaircirent...

— Bien, Lichtenstein, » dit-il, avec un ton de familiarité qu’il employait rarement, sauf quand son cœur était touché ; « eh bien, il n’y aura pas de moyen plus sûr, je le vois, d’assurer à la fois notre crédit militaire et ce pauvre village du pillage, que de vous donner le commandement de l’affaire. Choisissez vos camarades, et dirigez-les. Mais comment se fait-il que vous connaissiez si bien les recoins de cet obscur endroit ?

Ewald garda le silence quelques instants, uniquement parce qu’il était conscient de sentiments susceptibles de rendre sa voix moins ferme. Quand il les eut étouffés, il répondit :

« À vous qui connaissez mon humble naissance, et qui y avez remédié avec bonté par votre patronage, je n’ai pas à craindre d’avouer que ce village a été mon lieu de naissance, et que la ferme que le prévôt a l’intention de livrer cette nuit, dans le seul but de massacrer et de jeter le trouble est… ou était ... »

Il ne put ajouter ce qu’il voulait dire, mais le comte Lieuwen l’entendit. En chassant précipitamment une larme de ses yeux, le vieux soldat lui ordonna de prendre son détachement, et de s’emparer de la place de la manière qu’il jugerait la plus convenable.

Ewald partit sur-le-champ, et revint dans la matinée annoncer son plein succès, sans perte pour les habitants, et sans qu’un seul Français eût échappé. Il apportait, en outre, une précieuse dépêche, que sa garde avancée avait interceptée. Le comte, enchanté de l’important résultat de l’affaire et de l’esprit généreux qu’elle avait manifesté, offrit à son jeune lieutenant mille écus, somme que le perfide prévôt avait négociée, en disant galamment que son souverain la paierait plus volontiers comme la récompense d’un devoir hasardeux et bien accompli, que comme la prime d’un traître.

« Si Votre Seigneurie estime que ce pauvre village vaut mille couronnes à Sa Majesté, dit modestement le lieutenant, je vous prie de considérer qu’elles sont dues à mon officier supérieur, Dorffen ; votre bonté personnelle vous a fait renoncer à son droit, et m’a donné le commandement de l’affaire d’hier soir ; mais il est juste qu’il ait le prix de ce qu’il a mérité de gagner.

« Il l’aura, répondit Lieuwen en comprimant sévèrement les lèvres, – mais je sais maintenant qui aurait acheté ce que vous avez gagné honnêtement. »

Le premier soin de ce brave vétéran, à son retour à Berlin, fut de porter cette circonstance à la connaissance du roi. La conséquence fut la promotion d’Ewald ; avant la fin de la guerre, il s’éleva à un rang encore plus élevé que le comte Lieuwen ; et la dernière faveur que son vieux commandant demanda à la cour, fut que son fils adoptif pût être nommé son successeur de la forteresse de Plauen21, que son âge le rendait peu disposé à gouverner plus longtemps.

Cette haute distinction fut accordée ; et le roi, pour accorder le titre du nouveau gouverneur à son importante charge, ajouta le grade de baron à la croix de l’Aigle noir que portait déjà Ewald de Lichtenstein. Ces honneurs inattendus n’altérèrent pas le caractère du jeune héros ; conservant toujours la fadeur urbaine du maréchal Turenne, dont il avait si bien imité l’élévation, il était fier d’entendre ses camarades insinuer qu’il était lui aussi fils de meunier, et s’efforçait toujours de leur rappeler combien il ressemblait à son noble prédécesseur par la bienveillance et la grâce. Mais après avoir offert son obéissance reconnaissante, il demanda la permission de s’absenter un mois avant d’assumer ses nouvelles fonctions.

L’amitié du comte de Lieuwen, et l’état pacifique du pays, rendirent facile l’assentiment royal, et Ewald de Lichtenstein quitta Berlin pour consacrer ce court laps de temps à son bonheur personnel.

Car Ewald, malgré toute la magnificence de ses exploits, n’avait pas altéré l’humilité de ce bonheur personnel. Il n’avait pas d’espoir aussi cher à ses yeux que de retourner dans le petit village d’Altheim, qu’il avait préservé de la destruction dix ans auparavant, et de réclamer la fille du fermier avec laquelle il avait échangé les premières affections de son enfance. Pendant les vicissitudes diverses et chargées de sa vie de soldat, aucune correspondance n’avait été possible, et il n’avait eu le temps d’arracher qu’une courte entrevue lorsqu’il était entré dans le village avec un détachement hostile.

Il emmenait avec lui un préposé, soldat de son régiment, qui ne connaissait pas son lieu de naissance, mais qui était suffisamment attaché à sa personne pour lui assurer le secret qu’il exigeait ; non par crainte d’exposer son milieu d’origine, mais par désir généreux de ne pas faire étalage de sa nouvelle grandeur acquise par lui-même. Le voyage était fatiguant pour ses nerfs, bien qu’il voyageât rapidement, car les rêves les plus agréables de sa jeunesse étaient prêts à se réaliser. Son serviteur avait reçu l’ordre de ne mentionner ni son nom ni son rang lorsqu’il arrivait à destination, et le petit village d’Altheim apparut dans toute la beauté d’une soirée d’été et dans l’imagination d’un homme heureux.

Mais en y entrant, il s’aperçut que plusieurs chaumières étaient en ruines, que la ferme où avait vécu Joséphine n’avait plus que la moitié du toit et que son jardin était plein d’herbe. Le cœur d’Ewald lui pardonna, et son serviteur poursuivit son chemin pour savoir qui l’occupait. Schwartz rapporta à son maître que la nièce de l’ancien occupant avait épousé un fermier, dont les spéculations avaient abouti à la tenue d’une auberge, mais sans grand succès. Il n’y avait pas d’autre auberge ; et s’il y en avait eu une, Ewald, malgré son mal au cœur, aurait choisi celle-ci.

Il renouvela ses avertissements à son serviteur, et entra dans la misérable maison, où le maître était assis, fumant sa pipe, dans une cuisine aux fenêtres brisées, et au foyer presque froid. À sa demande courtoise d’hébergement, cet homme, dont le nom propre était Wolfenbach, lui répondit à peine en lui jetant une chaise et appela sa femme à grands cris par la porte. Une femme aux vêtements misérables, ployant sous une charge de bois, se glissa hors d’une dépendance en ruine, et s’approcha de lui avec effroi.

« Apporte un fagot, bourdon, et fais cuire du poisson, » dit son ruffian de mari ; « où est le pain que j’ai acheté ce matin, et le pichet de lait ?

— Il n’y avait que peu de lait, répondit-elle en tremblant, et je l’ai donné à notre enfant.

— Sombre idiote ! » murmura-t-il avec un affreux juron, et il la poussa en avant d’un coup que le cœur d’Ewald ressentit.

Ce moment l’aurait fait se découvrir, si l’aubergiste n’avait pas quitté la pièce pour s’occuper de son domestique ; et Ewald, en regardant de nouveau le visage de Joséphine, eut assez de courage pour retenir une confession qui aurait aggravé sa misère. Peut-être avait-elle été laissée dans la désolation, peut-être son mari avait-il été rendu brutal par le malheur, en tout cas il n’avait pas le droit de blâmer un mariage que les circonstances ne lui avaient pas permis d’empêcher.

Elle n’avait peut-être pas eu d’alternative entre ce mariage et la disgrâce, ou bien Wolfenbach aurait pu posséder et sembler mériter son choix mieux que lui-même. Cette dernière pensée le fit taire, tandis qu’il s’asseyait, le visage ombragé, près du feu. Joséphine ne jeta qu’un regard sur lui, et un autre sur le berceau où reposait un enfant à moitié affamé, avant de se mettre à l’œuvre pour préparer le dîner. Ewald tenta de dire quelque chose, mais sa voix, rauque d’émotion, lui parut inconnue, et elle se détourna avec un air de fierté et de honte réprimées. Cependant, comme elle ne pouvait pas ne pas observer le regard sérieux de l’étranger, sa joue, rougie par le souvenir, retrouva un peu de sa beauté d’antan, et Ewald avait pris l’enfant sur ses genoux lorsque Wolfenbach revint.

Son hôte surmonta l’horreur qui le poussait presque à rejeter loin de lui la progéniture d’un ruffian si avili, avec l’intention de laisser dans son berceau quelque aide pour la mère malheureuse, qui pourrait suffire à consoler ses besoins, sans trahir le donateur. Il cacha une bourse d’or dans les langes, et rendit l’enfant à Joséphine ; tandis que le père, murmurant contre de telles pestes, maugréait contre la lenteur de la cuisine. Mais Ewald ne put rien avaler ; pour apaiser le propriétaire brutal, il goûta l’alcool de la maison, se retira dans le lit qui lui était destiné, et on ne le revit plus.

Tard dans la matinée du lendemain, deux hommes, qui passaient près des restes d’un râtelier à foin abîmé, y perçurent un mouvement et entendirent un faible bruit.

Ils prirent le courage d’aller y jeter un œil, et, guidés par des traces de sang, ils examinèrent jusqu’à ce qu’ils trouvent un corps, encore chaud de vie, mais blessé d’une manière affreuse. Ils le transportèrent chez le chirurgien du village, et requérèrent des renforts pour entourer la maison de Wolfenbach, qu’ils se rappelaient avoir vu sur la route, monté sur un cheval qui avait été observé, la veille, entrant à Altheim, avec le blessé et un autre étranger. L’habileté et les soins rétablirent suffisamment ce malheureux pour qu’il fasse sa déposition.

Il nomma son maître, et déclara que les regards sombres et les questions empressées de l’aubergiste l’avaient alarmé la nuit de l’arrivée d’Ewald, surtout lorsqu’on lui avait demandé de coucher dans une dépendance en ruine.

Il l’avait laissé, et, tendant l’oreille vers une fente de la porte de la maison, il entendit Wolfenbach menacer sa femme de mort si elle empêchait ou trahissait sa recherche dans le portemanteau du voyageur, laissé en bas ; car probablement, dans l’insouciance de l’angoisse, Ewald n’avait pas pensé à s’en occuper. Il entendit aussi les timides réfutations de Joséphine, et le cri de son enfant dans la poigne sauvage de son père, retenu peut-être comme otage de son silence. Il alla prévenir son maître et, en l’appelant par le battant de la soupente où il était éveillé, le tira de son lit. Un coup de hache le fit tomber à terre, et il ne se souvint plus de rien.

Le sort d’Ewald est facile à deviner. Des détachements de paysans parcouraient le pays pour avoir de ses nouvelles, sans succès, et, sans savoir ce qu’il leur cachait en tant que compatriote, ils étaient tous désireux de retrouver la trace d’un homme de rang et d’argent. Des courriers venus de Berlin les attendaient, envoyés pour hâter son retour ; mais après six mois passés dans les recherches les plus sérieuses, même son ami paternel, le comte de Lieuwen, désespérait de le revoir, croyant qu’il avait été victime d’un féroce brigand.

Wolfenbach avait été trouvé avec les chevaux d’Ewald et de son serviteur, qu’il avait pris pour les vendre à la foire la plus proche, et il ne pouvait même pas tenter d’en faire un récit plausible. Sa misérable femme était dans un état de délire qui la rendait inapte à donner un témoignage cohérent ; mais le sujet de ses délires, la bourse d’or trouvée dans le berceau de son enfant, et une bague déposée près du lit du voyageur, étaient de puissantes preuves présomptives contre son mari. Le portemanteau rayé fut également découvert dans un puits, et la hache tachée de sang. Wolfenbach garda un silence obtus et impertinent, pendant le long procès qui se termina par sa condamnation à mort, accueillie avec des clameurs acerbes par la population. Il fut porté à l’échafaud sans l’assistance d’aucun ami, et mourut sans confession.

Le comte Lieuwen reprit le commandement de la forteresse qu’il avait abandonnée, mais pas avant d’avoir fait de nouvelles recherches, et offert de grandes récompenses pour toute trace de son favori perdu, sans effet. Et lorsque, après quelques années, sa fonction l’obligea à visiter le pays où Ewald avait péri, il voyagea en toute hâte, et détesta la nécessité qui obligea son attelage à se reposer quelques heures à Altheim.

Pendant ce court séjour, le maître de la nouvelle auberge trouva le moyen de se présenter, et d’attirer l’attention de son hôte sur une curiosité rare qu’il possédait. Trouvant, d’après le récit de son valet, que cette exposition était une taxe imposée à tout voyageur, le comte y consentit, et écouta patiemment l’histoire que lui fit son hôte d’une statue de bronze trouvée dans une tourbière, à peu de distance, et de là apportée à sa maison. Il entra dans la pièce où elle était déposée, prêt à voir quelque relique antique ou une contrefaçon astucieuse ; mais il vit, avec des sentiments qu’il n’est pas nécessaire de raconter, le corps de son cher Ewald, dans l’habit de voyage qu’il lui avait vu porter, vitrifié par la puissance de la tourbe jusqu’à l’apparence d’une statue de bronze.

Il resta quelques instants abasourdi d’étonnement et d’horreur, non sans joie, devant ce témoignage de la vérité conservé par une opération spéciale de la nature : car sur le front et dans le cou de l’apparente statue, deux profondes entailles rendaient incontestable le fait de la mort violente d’Ewald. Mais il eut assez de présence d’esprit pour réprimer son agitation, et affectant de croire que l’aubergiste exposait, comme il le supposait lui-même, une étrange pièce de sculpture ancienne, il lui donna une somme bien plus importante que prévu, même en tenant compte de la magnificence de son rang, et emporta le prix. Mais il le fit transporter à Berlin sans bruit, et n’en fit pas un sujet de conversation parmi ses assistants.

Le retour du comte de Lieuwen dans la métropole était toujours suivi de banquets donnés à ses amis, et à cette occasion, il célébra son arrivée parmi eux en invitant la grande noblesse et tous les officiers militaires qui avaient partagé et survécu à ses campagnes. Après le dîner, avant qu’aucun ne soit parti, il parla d’un spécimen de sculpture des plus rares qu’il avait réservé pour leur dernier régal.

« Vous connaissez tous, dit-il, ma tendre affection pour Ewald de Lichtenstein, le regret que j’éprouve pour sa perte prématurée et mon désir de préserver sa mémoire. Vous serez d’accord avec moi pour ériger un monument, si nous pouvons l’orner d’une représentation adaptée à ses mérites et à son destin. Mais bien que nous connaissions tous ses mérites, où trouverons-nous un artiste capable de donner un symbole de sa mort, puisque nous n’en connaissons ni le moment ni les circonstances ? »

En parlant, le comte jeta les yeux autour de la table, et rencontra des regards approbateurs et sérieux de la part de tous ses compagnons, sauf un, dont la tête était détournée.

« Mais, ajouta-t-il en se levant après une courte pause, je pense avoir trouvé une statue représentative pour lui rendre hommage. »

Un rideau brusquement écarté découvrit la statue de bronze d’Ewald couchée sur un socle en roche noire. Un silence de surprise et de crainte fut suivi d’exclamations d’émerveillement devant l’exquise symétrie de la figure et l’expression du visage, si proche de son caractère habituel, à l’exception des yeux mi-clos et des lèvres entrouvertes comme dans les affres de la mort. Certains se rassemblèrent pour observer les plis précis du drap, et reconnurent chaque partie de son habit de voyage habituel.

« Il y a même la forme de l’anneau du sceau qu’il portait au doigt, dit l’un des spectateurs ; voici le ruban qu’il a reçu la veille de son départ de la part du roi – mais où est la croix de l’Aigle Noir ?

— Dans sa tombe, » répondit le comte Lieuwen en fixant les yeux sur un invité qui s’était tu jusqu’à présent.

Cet invité était Dorffen, l’officier supérieur remplacé par Ewald.

Celui-ci releva soudain la tête, et répondit : « Elle n’y est pas ! »

Le son terrible de sa voix, la signification de ses paroles, firent que l’assemblée s’écarta de lui, le laissant seul debout en face du cadavre. Ses traits s’agitèrent quelques instants en tremblements, et ses lèvres remuèrent en murmures inconscients.

« Alors, (dit une voix parmi les autres) le meurtrier lui a volé la croix ?

— Non, non, je ne lui ai rien volé – il m’a volé ma place et mon honneur, et cette croix que j’aurais pu gagner à Altheim – nous étions seuls – nous étions d’homme à homme – c’était la nuit, mais j’ai gagné la croix loyalement – et maintenant, qu’il la reprenne ! »

Le meurtrier de son propre aveu fit un effort désespéré pour la tirer de sa poitrine, et tomba de tout son poids et avec un rire de folie au pied du socle. Le groupe le releva, mais il n’avait plus rien à dire. Ses derniers mots étaient la vérité, comme l’enquête ultérieure le prouva. Le hasard ou un espoir de vengeance l’avait conduit dans le voisinage du village d’Ewald ; ils s’étaient rencontrés sur la route, et une occasion fatale avait achevé la culpabilité de Dorffen. Il fut enterré sous l’échafaud, et la statue de bronze resta, monument du destin d’Ewald et de la justice rétributive.

V.

L’Angleterre est avec l’Allemagne le pays pionnier du polar dit romantique.

Dans les années 1800 et quelques, les magazines littéraires comme La belle Assemblee, The Ladys Monthly Museum, commencent à publier des nouvelles à suspense. Dans The European Magazine, une jeune poétesse signant « V. » produit à partir de 1817 des contes à suspense, dramatico-judiciaires pour une bonne partie d’entre eux.

Ces contes, parfois qualifiés de « thrilling » (palpitants), de « striking » (frappants) seront repris systématiquement aux Etats-Unis comme « embracing the spirit of the English magazines ».

Voici pour la première fois traduits en français trois contes d’Anna Jane Vardill, qui mérite d’être redécouverte comme pionnière du genre.

⁎ ⁎ ⁎

The Spaniard (L’espagnole), tiré des Legends of Lampidosa (1817)

En lisant ce texte à l’admirable construction narrative, sans parler de la défense sous-jacente de la condition féminine, on comprend l’admiration de lecteurs comme Hawthorne.

Sandy Fraser (Sandy Fraser), tiré des Extracts from a Lawyer’s Portfolio (1818)

Encore une histoire mémorable, qui se passe dans l’Écosse rurale chère à Anna V. Aucun doute, nous sommes bien chez la première auteure de polars… En 1818 !

The bronze statue (La statue de bronze), tiré de Annals of Public Justice (1820)

J’ai choisi le consensus en traduisant le texte le plus repris de la série. Au début, on se demande bien où l’auteure nous emmène, et puis on en redemande…

Annotations

-

Barèges est connue comme station thermale depuis le XVIIème siècle, fréquentée par l’aristocratie. ↩︎

-

Le conte ; j’ai laissé le Conde, comme dans le texte anglais. ↩︎

-

Le chiffre est ici la composition des initiales entrelacées de la personne. ↩︎

-

Auberge, « venta » dans le texte. ↩︎

-

Bien que l’histoire ne soit pas datée, l’ambassade d’Angleterre en activité exclut la période sous domination napoléonienne de l’Espagne, soit de 1808 à 1813. ↩︎

-

Felix Lope de Vega (1562-1635), dramaturge et poète espagnol. Ecrivain majeur et prolifique. ↩︎

-

Le personnage de Clanharold est un poète déjà apparu dans un texte précédent de Vardill, celui annonçant les Legends of Lampidosa. ↩︎

-

Carlisle, ville du nord-ouest de l’Angleterre, non loin de la frontière écossaise. ↩︎

-

Année de guerre de succession anglaise où nombre de clans écossais soutenaient l’armée Jacobite de Charles Stuart, soutenu par la France. ↩︎

-

« I didna think I was walking aside a nowt, but your honour kens best. » ↩︎

-

The Duke’s Head : Auberge de Carlisle. A réellement existé. ↩︎

-

« It’s no frae a puir lad like mysell, » « Ye’re son Willie’s fa’ un into dour hands. » ↩︎

-

« If Maister Willie had ca’d me dog, the corbies wad ha’ known where to find him ; but he’s a pretty lad, forbye his mither was a Macgregor, whilk is mai r as ye can say o’ yoursell. – And I wad na ha’ come this gate for him an ye had na been Sandy Fraser’s master , but I winna gie the cauld steel where I ha’ sat at the oaken board. » ↩︎

-

« Na, na! » — « Na, maister ! then ye’ll be steering where your son is ; but I’se no tell o’ them that trusted me. The peat winna burn the flow-moss, and the dirk has na tongue to tell where the handle bides… » ↩︎

-

« If it flytes ye to gie me the siller, I can tak it—its hard the young birdie should be torn when the auld one might spare his feathers——But I’se no do that neither—Ye’r heart will be sair enangh, John o’ Birkthistle, when ye wail for your son; but ye’ll no be richer ere ye get back to Craven. » ↩︎

-

Tissu de coton robuste. ↩︎

-

Célèbre petite ville à la frontière écossaise où les enfants mineurs pouvaient venir se marier sans le consentement de leurs parents. ↩︎

-

Le comte Lieuwen est déjà apparu dans une autre nouvelle de Vardill, un an auparavant : The ship of the dead, appartenant à la série Relics of popular superstition (Relics 6, Octobre 1819). ↩︎

-

François Sébastien de Croix de Clairfait (1833-1798), maréchal du Saint empire romain germanique. L’action se passe en 1792 semble-t-il. ↩︎

-

Village allemand près de la frontière, à l’angle sud-est de la Sarre actuelle. ↩︎

-

Ville de Saxe, près de Chemnitz. ↩︎